新しい“うねり”を奏でてほしい

2025/05/13

85年を生きた。今なおNPOと女性の活躍を熱望する日々

最近の私の絵画作品を紹介しながら

1 はじまりのころの話

とてもとても困ってしまっこと、そして保育所づくりへ

高校生2年生のころでしょうか

私は結婚しても、子どもができても仕事を続けたいと決意できたとき、はじめて自分らしく生きる自由を得たように思います。自分でも頑張ってみようと思えるようになった気がします。それまで親からは、どうしたら結婚してもらえるか。女らしくして、お茶やお花も習って、控えめな言葉を使って将来性のある(?)男性に気に入ってもらうことが女の子の生きる道みたいなことを吹き込まれて、納得できないままに少しの抵抗を繰り返していました。しかし、現実の母親は「もう離婚したいけど、経済力がない」と言っては泣き崩れていました。「可哀そうだけど、なんなのそれって?私は嫌、そんなの」と冷ややかな気持ちでした。私は自分を捨てない!経済力を捨てない!と。なんとか自力をつける道を探さねばと思い始めました。

どんな仕事なら一生続けられるのか

企業ではそのころ、女性だけに結婚退職制や出産定年性、30歳定年制が当たり前に存続していました。女性が仕事を続けられるのは団結した労働組合のある教員か公務員しかないのを理解できるようになりました。そこしかありません。しかし、子どもの出産で、後はどうなるのか、保育所がなければやはり仕事を続けることはできないのです。

教育大の学生の頃には、保育所事情を探り続けました。

労基法(65条)によれば、産後は8週間(2か月)しか休みがないのに、産休明け保育所はほとんど皆無に近い状態なのです。もちろん当時、育休制度は教員と電電公社ぐらいで話題になっている程度でした。保育所は4月が入所開始。生後6か月過ぎたら申し込み受付け、などともいわれるのです。どんなに頑張っても仕事は続けられないではないですか。自分らしく生きようとの思いは断ち切られるのです。私にとって、これはどうにもならない困りごとでした。

保育所問題に道が開かれなければ、私の人生は絶望だ

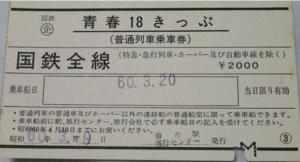

困り果てました。「青春18切符」(2000円ぐらいだったと思います)で夜行列車に乗り込み、東京の労働者保育園(北区)と蟻の街のマリア保育園(台東区)を見学に行きました。昭和30年代、早くも東京では、働き続けたい女性たちによって、都内の団地やアパートの一室で無認可保育所がはじまっていました。1965年(昭和40)には、24ヶ所の無認可保育所からなる「東京都無認可保育所連絡協議会」が創設されていました。

「そうか。なければつくればいいんだ」という大発見でひとまずホット一息ついたものでした。その後は、母親大会(全国大会)で保育所に困っているお母さんたちの経験談を聞きに行きました。見学や体験談を聞いて、解決の方法はあると確信!。

ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために

「なかったらつくればいい」「悪ければ良くすればいい」「一人でできなければ、みんなでやればいい」―私はとても単純に、無認可共同保育所づくりに向かって突入していきました。

当時巷では住民運動の季節でした。住民運動は居住域の住民が、問題解決のために政府、自治体、企業などに対して抗議や交渉する行動をいいます。1960年代以降の高度経済成長期における公害反対運動を通じ全国的に見られるようになりました。70~80年代になると、住民運動は発展を遂げ、より自発的な政治活動として、政治的・社会的問題解決に向かって、広範な「市民」(住民ではなく)が展開していきます。地域の課題に加えて、環境問題、ジェンダー、マイノリティの権利擁護、政治腐敗への異議申立てなどの広がりをもった市民運動になっていきます。そして1990年代には、個人の市民としてだけではなく、集団としてのNGO・NPO活動へと発展していきます。

無認可共同保育所づくりの運動でのなかで、「話し合う」ことがこんなに難しいことなのだと痛切に感じました。それが、よーくわかりました。戦後20数年を経ていましたが、私たちには、話し合うという習慣が身について居なかったのです(現在もかな?)。解決のために話合い、合意した結論の下に行動する、その行程を確立することがこれほど難しいこととは、わかりませんでした。話し合いの連日、これこそはまさしく民主主義の学校なのだと何度も感じ入りました。

(資金作りのために月一回の廃品回収は3年続いた)

日本でもビジネスの社会ではPDCAサイクルが重要(Plan Do Check Action)だとよく言われてきました。しかし、従来の日本では、それさえ、とてもハードルは高かっただろうと思います。 「討論は、戦いにも似たり、愛にも似たり」(バートランド・ラッセル)です。

ここでちょっと一服 ~ 最近の絵画作品

牡丹の季節です。色紙に油絵の具とアクリル絵の具で描きました。

京都府の女性政策の仕事に係わっていた頃の審議会メンバーから、「お寿司を一緒に食べよう」と誘われ、四条通りのお寿司屋に女性4人が集まりました。もう20年以上経ちます。あのころ、女性の活躍、ジェンダー平等はどんどん進むと心が弾んでいました。直後からバックラッシュがひどくなりました。フェミニスト(私も含めて)はバックラッシュに正確な打つ手がなかったと言えるかもしれません。あれ以降、日本のジェンダー平等は停滞どころか後退し続けています。

我等4人、いまやともに配偶者はいなくなってしまいました。それにみんな手術経験ありです。ホスピス病棟の予約をしている人までいる。この席でも私は最年長(嫌なことです)。でもこんなポジティブな絵を描けるのだから、まだまだ元気で行けるよ、と慰めやら励ましなのかを頂いて、また元気になりました。この牡丹の絵をプレゼントしました。

牡丹の花 1 牡丹の花 2

関連記事

-

-

フェミニズムとわたしと油絵(2013~2023)(その11)

恐ろしいほどの暑さで、犬の散歩が心配 今年の7月は、歴史上もっとも暑い月になると …

-

-

再び、NPOと2010年の春 「新しい公共」円卓会議、その後

政府税制調査会は4月8日、特定非営利活動法人(NPO法人)に対する支援税制の基本 …

-

-

シングルマザーに福祉ではなく労働権を「シングルマザー専用」の職業紹介事業の記事

シングルマザーを管理職に!の記事から 朝日新聞によると職業紹介事業の柱に、社会に …

-

-

「魔女の秘密展」に行きました(天保山・大阪文化館)

しばらくこの欄を休んでいましたが、また再開します。 魔女には大きく2つのイメージ …

-

-

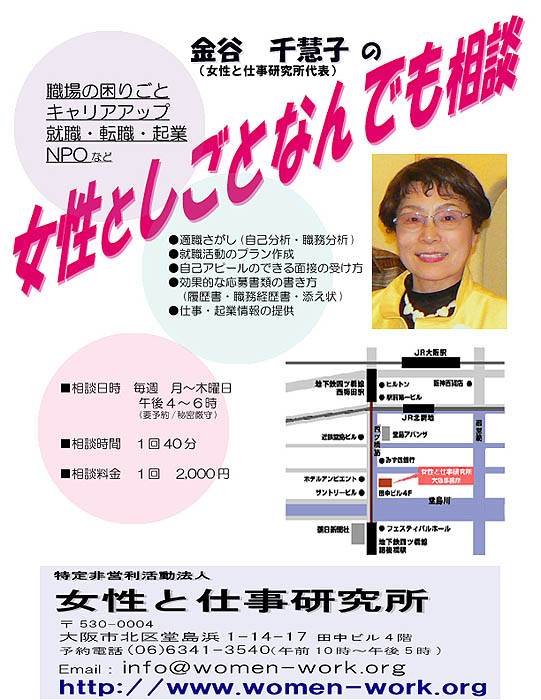

「女性と仕事、なんでもそうだん」始めます

「女性と仕事、なんでもそうだん」始めます。

-

-

職場のハラスメントを禁じるILO条約、日本は?

ILOの年次総会で6月20日、初めて職場でのハラスメントを禁じる条約案が採択され …

-

-

新たなタイプの女性の政治リーダー蔡英文

新しいタイプとは 台湾初の女性総統に選ばれた蔡英文(さい えいぶん、ツァイ・イン …

-

-

熱海まで足をのばしました。―MOA美術館とART 2022 OLYMPIA展

東京都美術館での研究会(デッサン研修)を終えて、こだまに乗り換えて40分、熱海に …

-

-

フェミニズムとわたしと油絵(2013~2023)(その13) もうすぐ展覧会!

1.もうすぐ展覧会! かねてより準備してきました「金谷千慧子フェミニズム絵画展」 …

-

-

トランプ大統領就任とアメリカのNPOと女性たち

米ホワイトハウスの執務室で、大統領令に署名したドナルド・トランプ大統領(2025 …

- PREV

- ミモザの日に寄せて 女性とNPO活動、半世紀を経て

- NEXT

- 新しい“うねり”を奏でてほしい(2)