中欧の旅 ④ Death Camp─アウシュビッツ

2014/10/23

あれから70年の間に

ポーランドのみならず、ヨーロッパにはこんなに多くの教会があり、「汝の敵を愛せよ」と祈りを捧げてきた人たちが、民族殲滅をモットーに、かくも残忍に人間を殺戮し続けることをどうして阻止できなかったのだろうか。ガス室、焼却炉、銃殺の壁、公開絞首刑の場、丸坊主にして殺害された女性たちの人毛約2トン、人毛で織られた毛布、約40キロの眼鏡、約460本の義手や義足、8万足以上の靴(子どもの靴も多い、これで20分の1とか)などなどがほんものの力で押し寄せてくる。アウシュビッツは人類にとって暴力的抑圧、虐殺、ホロコーストの象徴となったユネスコの負の世界遺産である。アウシュビッツ強制収容所(英語ではDeathCampとある。この方が適切である)は第2次世界大戦中、1940年ドイツ軍によって占領されていたポーランドのオシフィエンチムの郊外に、ヒットラーのナチスによって作られた。オシフィエンチムの町の名は、アウシュビッツに変えられ、同時に強制収容所の名前になった。

はじめはポーランド人の政治犯を収容するためにつくられたがが、しだいにカソリック教徒や神父、ロマ、ソ連軍捕虜も収容され、1942年からはヨーロッパにおけるユダヤ人絶滅センターとなった。ユダヤ人は、性別・年齢・職業・国籍、政治思想を問わず“ユダヤ人”であるという理由だけで殺戮された。新しく連行されてきたユダヤ人は、ゲシュタボの選別で労働に適さないとされ、ガス(チクロンB)室で衣服を脱がされ毒殺された。かれらは囚人として登録されることもなく、囚人としての番号もつけられなかった。そして隣の焼却炉で灰になった。それらの作業は働けると識別された囚人の仕事である。彼らの労働で強制収容所は拡張され、第1アウシュビッツ強制収容所、第2アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所(こちらの方が残酷、アムステルダムで捕らえられたアンネ・フランクもここで死んだ)、第3アウシュビッツ・モノヴィツ強制収容所という3つの大規模施設と40を超す小規模収容所を構成するに至った。これらの施設は労働に耐えられると選別され、ガス室へ送られなかった(まさにArbeit machat frei)囚人の強制労働によって整備されていった。

「囚人」、この言葉は魔法である。何の罪もない人に「囚人」と名付け、「囚人服」(薄くて寒かった)を着せたとたんに、殺すこと、殺されることに抵抗できなくなる不思議、灰にされてしまった人の衣類や鞄、所持品やホーローの粗末な食器まで、すべての所持品を選別して本国へ輸送する。今きた車両に積み込む作業もするのも「囚人」である不思議。さらにはヒットラーが選挙で選ばれた総督だという不思議も・・・何とも納得はいかない。

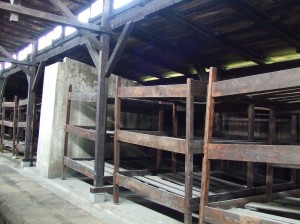

収容所内部

アウシュビッツにはたった一人の日本人の日本語ガイドがいる。名前を中谷剛さんという。中谷剛さんは難関のポーランド語による試験を突破して1997年からこの博物館のガイドをしている。中西氏は最初に、「皆様にそよ風を運んでいるこの大木の並木道、この樹木は65年を経て大木になりました。両側の赤い煉瓦作りの収容所に映えて、一見大学などとよく似た風景に見えるかもしれません」。「65年前、沼地だったここで、囚人たちが水につかりながら飲まず食わずの重労働で、基礎工事に煉瓦積み、苗木を植えたのが今の姿なのです」と。「今から約3時間かかります。気分が悪いとおっしゃる方もあります。でも何かを感じてほしいのです。これからの日本人にとってとても重要な平和への手がかりがあると思うからです」とも。中谷氏の「私は一人の人間として少しでも平和に貢献できたらと思ってやっています」という真摯なかたち口にホントに心打たれた。

アウシュビッツへ行かれる場合:中谷氏には要予約 FAX48-33844-0311/E-mail nakatani@wp.pl

アウシュビッツ第1収容所

関連記事

-

-

Travel Report from India (1)

Japanese(日本語) Holi Festival I visited De …

-

-

中欧の旅 ① ウィーンの暑さと世紀末の輝き

今回の旅の目的は、めずらしく組み込まれていたアウシュビッツにいくことと、もう一つ …

-

-

中欧の旅 ⑤ ドナウの真珠─クルーズ

ハンガリー人の黒髪、黒い瞳は欧州で唯一のアジア系民族(マジャール人)を表していま …

-

-

友、上海より来たる

10年ぶりでした。第4回国連女性会議(北京会議)でワークショップを一緒にコーディ …

-

-

タリンの花屋さんは染色しているの?もう一度エストニアから。

IT王国とは、もれない情報網を確立すること 旅の最後は、再びエストニア・タリン …

-

-

インド紀行 その1

English ちょうどホ ー リーのお祭り 北インド、ニュー・デリーとアグー …

-

-

新年おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。

この年末年始の休暇は、開店している喫茶店を探して、毎日コーヒーを2杯飲みに出る以 …

-

-

ナワル・サダウィは健在!イスラム教は女性を抑圧する

エジプトはアラブの春の成功事例だと思われていましたが、今、混乱の収束は糸口が見え …

-

-

アジアにまたひとり、女性の政治リーダー登場

台湾総統に蔡英文氏が女性初 2016年1月16日、台湾総統選挙の開票が行われ、独 …