新しい“うねり”を奏でてほしい(3)

2025/08/05

85年を生きた。今なおNPOと女性の活躍を熱望する日々

最近の絵画作品を紹介しながら

クタクタになるほど読んだ本でした。働き続けると決意することは、いわゆる「主婦」にはならないという宣言です。1960年代の女性の生き方としては「結婚したら家に入る」「子育てが一段落したらパートで働くのも可」が多数で、それらを否定することでした。「主婦とは何か」の論争には、夫の賃金に妻の家事労働の報酬が含まれているかどうか等が議論になっていました。日本のフェミニズムは「主婦論争」から始まったと私も思っています。私の著作の第1号も「家事労働論」(竹中恵美子編著『現代の婦人問題』第2章第2節1972年創元社刊)でした。この著作の中で、私は思わずぼやいています。「しかし、女は、いつ、だれに約束したのだろうか。『私は全生涯家事労働を担当する』と。結婚というのはそういう約束を含むのだろうか。妊娠・出産という代替性の利かない仕事ならいざ知らず、きわめて代替性の強い家事労働について、何の取り決めもなく、なぜ一方的に背負いこまねばならないのだろうか。その意味で社会をも、女性をも「当然女がすべきだ」と思いこませるような女子教育に大きな問題がある」(p153~154)と。私は、会費制の結婚式では家事の分担を「誓いの言葉」で宣言したのに、現実の生活ではなし崩しになりがちで、こんな嘆きの言葉を著作に残している始末でした。

家事分担を宣誓している(結婚披露宴の写真)

2 主婦論争からフェミニズムへ

「主婦論争」は1955年(第一次主婦論争)から1970年代前半に至るまで第二次・第三次と続いていきました。この主婦論争については、上野千鶴子編『主婦論争を読むI・II』(勁草書房1982年)に主要な各論考が編纂されています。しかし、この『主婦論争』の致命的弱点は、家事労働=主婦労働という性別役割分業が女性差別の根源であるという視点が欠如していることです。

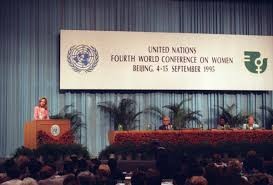

アメリカではベティ・フリーダン (Betty Friedan)が1963年に出版した『女らしさの神話』(邦題『新しい女性の創造』)が大きな反響を呼び、「なぜ、女性は家なの?」という強烈な性役割の否定が、米国におけるフェミニズム(ウーマンリブ運動)の引き金となりました。そしてその動きはまっすぐに1975年の国際女性の10 年の世界大会(メキシコ)へと拡大していきました。

3 『女性差別撤廃条約』(1979年第34回国連総会で採択)登場

「主婦論争」の終焉には、世界の女性の憲法といわれる『女性差別撤廃条約』(1979年第34回国連総会で採択、1981年発効、日本は1985年に締結)出現を待たねばならなかったということだと思います。この条約の11条には『働くことは人類の譲り渡すことができない権利である』と謳われています。近代産業社会以降,なぜ女性が労働市場から締め出され,出産・育児・家事・介護・看取りなどの再生産労働という無償労働(シャドウワーク)を負わされるに至ったのかという問いには、「女性差別撤廃条約」が正確な回答を出しました。性差別の構造化を徹底してなくすために、「社会及び家庭における男子の伝統的な役割と女子の役割を変更する」というのがその答えです。「男は仕事、女は家庭」をなくすことなのです。

3 「主婦の再就職を応援しよう」、ナイロビ会議の帰りの飛行機で

① 1980年「国際女性会議」(国連女性の10年中間年記念)で「女性差別撤廃条約」を知る

私が「女性差別撤廃条約」と出会ったのは、1980年の世界女性会議の場でした。「社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要である」と前文に、そして11条には「働くことは譲り渡すことができない権利」と謳われ、10条には「あらゆる教育施設での職業指導・職業訓練,技術教育が確保されなければならない」と明記されていました。子どものことを気にしながら(夫に山ほどお礼を言って)やっと出てきた国際会議でした。「私はこれでいいんだ」という大きな大きな確信を得ました。これほど大きな収穫があろうとは、私はうれし涙でずぶぬれでした。

1980年「国際女性会議」(国連女性の10年中間年記念)コペンハーゲン大会

1980年「国際女性会議」(国連女性の10年中間年記念)コペンハーゲン大会

この世界女性会議では、GO(世界政府機関)NGO(民間団体)が連携して会議をもっていたことにもびっくりしました。ジェンダー平等への道は双方の連携が何より重要だということでした。私は従来、政府や自治体、あるいは経営者への抵抗でしか私たちの困りごとは解決しないという感覚の運動をしていたのでした。これも大きな気づきでした。

② 1985年のナイロビ大会でも驚いたことがいっぱい

第3回目の世界女性会議は、アフリカ・ケニアの首都ナイロビで行われ、ナイロビ大学が会場でした。私たちは大学の寄宿舎(ドミートリー)に宿泊しました。赤道直下のナイロビが涼しかったのです。ブーゲンビリアが見上げるばかりの大木でした。私たちのグループは『日本の働く女性たち』というワークショップを開催したのですが、日本は先進国なのに女性の待遇はそんなに低いのかとびっくりされたり、どんな闘いをしているのときかれました。私は恥ずかしくなっていました。もっと闘っている姿を報告するのがこの場での本意なのではないか、何かを成し遂げねばならない、泣き言をいいに来る場ではないかはずだと。帰りの飛行機では、主婦の再就職を応援する書籍を出そうと一挙に決まりました。

1985年国際女性会議(ナイロビ大会)でのワークショップの風景

『主婦の再就職ノート』

『主婦の再就職ノート』(金谷千慧子他著 創元社刊1986年)出版後に、「主婦の再就職センター」を設立しました。フランスのル・トラバイエのプログラムを参考に3か月にわたるロングランの再就職準備講座を継続して行きました。保育付きでした。日本中に主婦の再就職講座が実施されるようになりました。自治体でも、国においても、職安でも。私の講演活動も全国バージョンになっていきました。

しかしこの傾向は、企業が女性を安価なパートタイム労働者として大量に働かすことにつながっていくのです。パートは『主婦労働』と呼ばれていました。1990年代以降女性パートの増加は目覚ましく、女性の貧困化につながっていきます。

4 再就職センターのジレンマ

主婦の再就職センターセンターでは専従スタッフも定着し、再就職講座や相談活動、ニュース・レターの発行などが進みました。

CIF 通信

講座終了生はフルタイムやパート就業を成し遂げるだけではなく、起業家として、あるいは地方議員として、またNPOの活動家としてはばたくケースが増えてきました(このころはまだNPOという言語はありませんでしたが)。パートで就職した人は、2年程でフルタイムになっていました。まさに多様な人材が輩出されていきました。受講の女性たちは、この再就職講座にただ企業への再就職を念頭に参加しているというより、人生の問い直し、やり直しを模索して参加しているようでした。だからフェミニズムの講義やライフプランやビジネスプランの作成やカウンセリング技法などの講義に人気がありました。一方で、私たちのような民間団体では、職業紹介や就職支援はできないし、機材が必要となるパソコンなど、これぞ必須の職業訓練はできないのです。そのような女性たちの多様な要望に応えきれないもどかしさとこのままでは差別的なパート就業者を増やすことだけに手を貸すことになるのではないかというジレンマが増幅していきました。

そこで、いわゆる女性就業の先進国では、どんなやり直し教育や支援がなされているのか、海外事情を尋ね歩きました。

5 コミュニティ・カレッジを知る

① 最初はフランスのル・トラバイエからでした。

1989年に、クライストチャーチ大学の千種・木村・スティーブン教授(当時)の招きで国際会議に出たおり、ニュージーランドのポリテックを訪問しました。90年代にはニュージーランド(ネルソン)・オーストラリアでポリテックやテイフを知り、同じく1989年にはコミュニティ・カレッジ大国アメリカ(ニューヨーク・カリフォルニア)とカナダのコミュニティ・カレッジ、と職業技能専門学校、イギリスのコミュニティー・カレッジ、アダルト・スクール、ジョブセンター、北欧の生涯教育施設などなどを歩き回りました。

② ニューヨーク市の4つのコミュニティ・カレッジを訪問しました(1989年)

アメリカ全土で2000箇所あります。コミュニティ・カレッジは、人生のやり直しがしやすくする大人のリカレント(recurrent)教育の場です。リカレントとは、「繰り返す」「循環する」という意味ですが、いったん社会に出た後も、転職や昇進などのタイミングで必要な知識・技術を教育機関に戻って学び直したいという場合に、学びの機会を提供するのが「リカレント教育」です。女性が子育て後に再就職したいという場合にも利用します。世界で最もリカレント教育が盛んな国の一つがアメリカです。日本でこそ終身雇用を掲げる企業が未だありますが、早晩、日本もアメリカ諸国のように転職が一般的になり、キャリアップやさらに高収入を求めて転職・再就職が当たり前になり、新たな職業スキルを獲得できるリカレント教育が必須になるはずです。

③ 日本には「コミュニティ・カレッジ」の制度がない。

いつでも、だれでも、安価で職業技術を身に付けられる「学び直しの場・コミュニティ・カレッジ」をつくろう。私はそう決意していました。しかしなかなか・・・・です。

(次回に続きます)

要約

1989年以降、各国のコミュニティ・カレッジや職業教育施設を訪れ、再教育やキャリアアップのための「リカレント教育」の重要性を実感した。アメリカでは2000以上のコミュニティ・カレッジがあり、転職や再就職を支える学び直しの場として活用されている。日本には同様の制度がなく、私は誰もがいつでも安価に職業技術を修得できるコミュニティ・カレッジの必要性を強く感じています。

6 今月の油絵

アンネ・フランクの隠れ家(アムステルダム)F3号 2025年6月

今年から、絵画教室の課題を描く傍ら、「思い出の地」シリーズで懐かしい訪問先の景色や人々を描いています。今月はオランダのアムステルダムの「アンネの隠れ家」を紹介させて頂きたいのです。アムステルダムは運河が張り巡らされていて、街中の水路が美しい。国土の1/4は海面より下、オランダの歴史は水との闘いの歴史です。風車は水との闘いの象徴です。アムステルダム中央駅も美しかったし、ゴッホ美術館も素晴らしかった。しかしもっとも胸が震えたのは「アンネ・フランクの隠れ家」(記念館)を訪問したちきのことです。アンネ・フランク一家はドイツからこの地に亡命し、この隠れ家で2年を過ごしました。しかし1944年8月4日、ナチス親衛隊に発見され、家族全員が強制収容所へ移送され、アンネは15歳の命を落とします。隠れ家時代に書いていた日記は「アンネの日記」として有名です。アンネが日記の中で書いていた教会の鐘の音が今も、鳴り響いていました。家の近くに「アンネの像」がありました。その後アウシュビッツの強制収容所へも行ってみました。これが人間のすることかと激しい憤りと辛い、情けない思い・・・。アウシュビッツ公認ガイド中谷剛さんの話にも胸がゆすぶられました。「アウシュビッツに足を運んで「戦争はひどい、かわいそう」と思うだけではダメなのです。アウシュビッツで起こったことは、いつの時代でも、また起こりうることなのです。無知はダメなのです。私たちは賢くなり、行動しなければならないのです、と話す中谷剛さんでした。

それにしても、今思うのは、イスラエルは今なお、パレスチナやイランへの残虐行為をやめないのかということです。世界中で一番残虐な行為の非人間性について、わかっているはずの国が、いつまでこのような非人間的攻撃を続けているのか?!!

関連記事

-

-

2024年秋、日本の政治と企業は変わるのか(その1) NPO活動を振り返る

NPO女性と仕事研究所がCSR(Corporate Social Respons …

-

-

新型コロナウイルスは女性にどのような影響を及ぼしているか

続くコロナ禍で働く女性のしんどさ コロナ禍の下、日本でも感染拡大は多 …

-

-

5/27に女性と仕事研究所同窓会を開催しました

第3回目女性と仕事研究所同窓会を5月27日にホテル竹園で開催しました。 NPO法 …

-

-

アフガニスタン女性のデモはどうなるか

アフガニスタン女性の「ブルカ」姿 同時多発テロから20年、2021年8月15日、 …

-

-

「魔女の秘密展」に行きました(天保山・大阪文化館)

しばらくこの欄を休んでいましたが、また再開します。 魔女には大きく2つのイメージ …

-

-

フェミニズムとわたしと油絵(2013~2023)(その11)

恐ろしいほどの暑さで、犬の散歩が心配 今年の7月は、歴史上もっとも暑い月になると …

-

-

与謝野晶子「山の動く日来る」の再来を! その3

論文紹介:平子恭子「與謝野晶子の生育―堺時代の家庭環境および社会(地域)環境―」 …

-

-

フェミニズムとわたしと油絵(2013~2023)(その13) もうすぐ展覧会!

1.もうすぐ展覧会! かねてより準備してきました「金谷千慧子フェミニズム絵画展」 …

-

-

もう一つの2013年─4月から油絵再開

20数年ぶりに油絵を再開しました。 右脚が歩きにくくなって、このまま車いすになっ …

- PREV

- 新しい“うねり”を奏でてほしい(2)

- NEXT

- 新しい“うねり”を奏でてほしい(4)