認知症になっても、高齢女性の一人暮らしは可能か(その2)

なぜ日本の女性の地位は世界116位と低いの?

―樋口恵子氏曰く「BBが増えて大変!」

世界経済フォーラム(WEF)は13日、世界の男女格差の状況をまとめた2022年版の「ジェンダーギャップ報告書」を発表しました。男女が平等な状態を100%とした場合、世界全体での達成率は68.1%でまだまだです。平等の実現までの年数はコロナ禍で1世代分遅れました。今のペースでは132年かかると警告しています。日本は昨年の121位よりは若干上がり116位でした。しかし今年は調査対象国が10か国減っており、相変わらず主要先進国では最下位、G7でも最下位、「東アジア太平洋地域」19カ国のいずれでも最下位となり、韓国や中国より低くなっています。

そもそも「ジェンダーギャップ指数」とは

2006年からスイスの団体「世界経済フォーラム(WEF)が毎年男女格差報告書をまとめており、今年は第16回目になります。WEFは「経済」「政治」「教育」「健康」の4分野で男女差を示しています。経済分野では、同じ仕事をしていて男女でもらえる賃金に差がないか、会社の管理職の男女比などに注目しています。教育分野では識字率や進学率、健康分野では健康でいられる年齢など、政治分野は国会議員や閣僚などの男女の数が指数を左右します。日本の場合は、特に政治的分野での格差が大きく、相変わらず139位と低い状態になっています。さらに経済的分野でも121位で、その

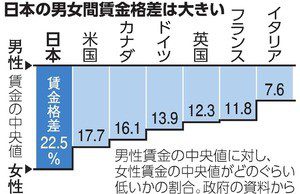

背景としては男女の収入の格差が大きく、同一労働での男女の賃金格差がひどい状態です。労働に参加できない状態(失業状態)が女性に多く、さらに管理職比率の格差も大きいのが実態です。この傾向はコロナ下においてより女性にひっ迫した環境をもたらしたのは周知の事実です。

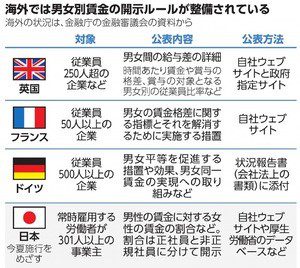

日本の男女間賃金格差が大きいのは、男性の賃金の中央値に比べ、女性の賃金の中央値がどのくらい低いかの割合を比較してみるとよくわかります、男女で共通した賃金基準ではないのです。さきごろ、岸田文雄首相は「新しい資本主義実現会議」で、企業に対し、男女間の賃金格差の開示を義務づけることを明らかにしました。「早急に女性活躍推進法の制度改正を実施し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を開示することを義務化する」と述べた。この夏には制度を始められるよう準備を進めるといいます。とにかく何からでも徹底して実現することです。

外国では男女別賃金の開示ルールが整備されている

日本経済新聞は2022年7月14日付けで「男女平等、政治・経済で遅れ」と題し、「海外ではクオータ制導入進む」として、より踏み込んだ発言をしています。「国や組織を発展させるためには多様な人材が必要、そのためにクオータ制をとか、「韓国はグローバル化に舵を切り、変わることで成長を目指した。この20年余りの間に、変わらないことを選んだ日本との違いは(韓国では日本よりギャップ指数が改善したことも)、一人当たりの国内総生産(GDP)などが向上したことにも表れているとクオータ制の勧めを記しています。

男女の賃金格差はそのまま、高齢女性の貧困になる(BBが増える)

樋口恵子氏の著書「老いの福袋」にいうBBとは「貧乏ばあさん」という意味です。女性の高齢単身者には、経済的に厳しい人が多いということなのです。男女の一人暮らしの家計を比べると残念ながら女性の方が格段に貧しいのです。55~74歳を対象とした「高齢男女の自立した生活に関する調査」(内閣府男女共同参画局2008年)によると、年収180万円以下の男性は 全体の33.4%と3分の1ほどなのに、女性は51%と半数を超えています。高齢シングル女性の2人に1人は年収180万円以下なのです。そしてこの収入では結果的に経済的理由で食生活まで倹約せざるを得ないことが多く、女性の高齢単身者の食生活が貧しくなるのです。さらに女性は男性より健康を害してのちに平均寿命を全うするまでの年月が長くなっています。「高齢女性の貧困、BBばあさんの増加は由々しき問題です。」と樋口さんは訴えているのです。

女性の差別賃金額はストレートに年金額に反映する

運よく働き続けられた女性も苦労続きでした。妊娠出産で退職を余儀なくされたかもしれません。夫の転勤、リストラ、転職や離婚、災害などの予期せぬ離職。子どもの保育所がないから非課税限度額のパート労働で働いてきたとか、介護で途中退職してしまったなどなどの仕事をめぐる困難で、年金額が低くなっている単身高齢女性の毎日は不安です。かといって子どもを頼りにすることも現実的ではありません。BBの可能性が高まります。

BBB(貧乏ばあさん防止作戦)

働く女性の地位の低さ(賃金格差、管理職が少ないなど)が高齢期の女性の貧しさにつながるのですから、これからの最大の課題です。しかし考えてみれば、私たちの世代は、初めて自分で働いた、その年金で、単身で自分自身の人生を楽しむというチャンスを得た初めての世代なのでしょうね。

これからは人生の初めから生甲斐を持って働くということを人生の最大課題に据えて、また途中からでも何度もやり直しのできる人生の準備もできる、そんな社会を作る礎になることが求められているのだと感じています。

BBB(貧乏ばあさん防止作戦)はあながち自分のためだけではありません。次の世代のもっとど真ん中の課題なのかもしれないのですから。

関連記事

-

-

ノートルダム寺院がなくなった!

パリのセーヌ川沿いのノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dam …

-

-

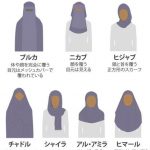

イラン「女性のヒジャッブ(ベール)」はどうなるのか? 世界は今や、選挙の季節―イランも日本も、アメリカも

イラン大統領選挙、改革派のペゼシュキアン氏の勝利確定! 世界中が選挙の季節です。 …

-

-

極暑お見舞い 2018年の夏―地球の悲鳴が聞こえます

酷暑が続いています。皆様この極暑をどのようにして乗り切っておられますか。 「平成 …

-

-

みなさまもお気をつけあそばせ!

2週間アメリカへ行っておりました。西海岸のサンフランシスコに1週間、それからニュ …

-

-

トルコに行ってきました

年末にトルコでちょっと遊んできました。 白亜の石灰棚「パヌッカレ」にて。

-

-

2024年秋、世界は「選挙YEAR」、アメリカ大統領選挙

カマラ・ハリスさん、今度こそガラスの天井を打ち破れ! アメリカ史上初めて、女性で …

-

-

寒中お伺い申し上げます

新しい年を迎えました。そして今日は、11年目の阪神大震災の日です。 それぞれの1 …

-

-

夫の死にあたふた(1~3)要介護5―あざだらけの老々介護

半世紀余に及ぶ弁護士生活は勤勉実直そのもの、世のため、人のため骨身を惜しまず、人 …