雑誌『婦人公論』が100年を迎えました

『婦人公論』は、1916年(大正5)『中央公論』の女性版として創刊されました。『中央公論』の創刊は1887年(明治20)で、大正デモクラシーを代表する総合雑誌として部数を伸ばしていました。1913年(大正2)の新春、『中央公論』(第28号第2号、第1号は発禁)は、鳩山春子、田村俊子、 与謝野晶子らによる「閨秀十五名家一人一題」を企画し、平塚らいてうも「新しい女」を寄せました。この特集は大いに衆目を集め、この好評が1916年の『婦人公論』の創刊につながりました。創刊100周年記念号として発売した今年1月の『婦人公論』の売行きは好調で、約2年ぶりに重版になったそうです。それにしても100年とはすごいですね。

『婦人公論』創刊号の表紙

(婦人公論-Wikipediaより)

「新しい女」 平塚らいてう

新しい女はただに男の利己心の上に築かれた

旧道徳や法律を破壊するばかりでなく、

日に日に新たな太陽の明徳をもって

心霊の上に新宗教、新道徳、新法律の

行われる新王国を創造しようとしている。実に新しい女の天職は新王国の創造になる。

さらば新王国とは?新宗教とは?新道徳とは?新法律とは?

新しい女はいまだそれを知らない。ただ新しい女はいまだ知られざるもののために、

自己の天職のために、研究し、修養し、努力し、苦悶する。新しい女は 今はただ力を欲している。

自己の天職を全うせんために、知られざるもののために

研究し、修養し、努力し、苦悶するに堪える力を欲している。

新しい女は今、美を願わない。善を願わない。

ただ、いまだ知られざる王国を造らんがために、

自己の尊き天職のために力を、力をと叫んでいる

『婦人公論』の編集方針は、自由主義の旗印のもと、女権の拡張、女性の解放を目ざし、女性の自立を応援するというものでした。また恋愛・結婚・職業・家庭・教育等の女性をとりまく諸問題を取り上げ、政治・経済・国際情勢等の時事問題にも女性解放の視点から取り組み、主に知識層の女性の支持を受けました。実用記事が多かった同時代の数多の婦人雑誌の中でひときわ異彩を放った編集でした。“公論”がよかったのはないかと私は思います。女性の発言は、いつも私的な会話(おしゃべり)としてしか取り上げられないなかで、社会的な発言と位置づけたことに、賛同する女性は多かったと思います。

同じころ1917年(大正6)、主婦の友社から月刊誌『主婦の友』(後に『主婦之友』)が創刊されました。こちらの編集方針は、専業主婦を女性の生き方の目標に主婦に生活の知恵を授ける、生活に根ざした教養と修養の生活技術啓蒙誌でした。付録に家計簿をつけた初めての雑誌としても有名です。そのころ専業主婦が一般的ではなかったのですが、憧れの存在としての主婦を対象としていたのです。戦後から経済成長期には、専業主婦率は高まりますが、90年代バブル崩壊とともに専業主婦率は下がり始めます。1997年(平成9)以降、夫婦共働きは増え続けています。最新データでは、共働きが1077万世帯(6割)、専業主婦世帯が720万世帯(3割)です。

共働き等世帯数の推移

『主婦之友』の出版部数は徐々に低迷し、2008年(平成20)6月号(通巻1176号)をもって休刊となりました。今後「専業主婦」が主流となる時代は来ないでしょうし、これからは働く女性をどうターゲットにするかだと思います。『管理職層』の女性はまだまだ増えそうにないし、リタイアー女性を対象とする雑誌もなさそうだし、どうなることでしょう。

私が『婦人公論』と出会ったのは、1955年(昭和30)の主婦論争でした。誌上に掲載された石垣綾子の「主婦という第二職業論」が第一次論争の発端となりました。石垣氏は、女性は結婚すると職業を捨てて家事労働に専念し、人間的な成長が止まってしまうと批判し、女性の仕事の第一は職業であるべきだと主張しました。一方、田中寿美子、嶋津千利世らは職場進出論の立場から支持しましたが、坂西志保・福田恆存らは主婦天職論を主張し、性別役割分業に基づく家庭擁護の立場から反対でした。平塚らいてう・清水慶子らは、第二次世界大戦後の主婦の政治的・経済的運動を評価して主婦運動論を展開しました。

この論争の背景には、当時、労働力需要が増大していくなかで核家族化が進み、電化製品などの普及で家事労働時間が短縮し、一方、家計が膨張するという社会状況がありました。主婦論争はこの後も、第二次、第三次へと続くのですが、私もなぜ、期待した結婚がこんなに窮屈なのか、家事がなぜこんなに自分の行動を拘束するのか、たまらない気持ちで主婦論争に紙上参加していました。

そして私の最初の著作といえるものが「家事労働論」で、竹中恵美子著『現代の婦人問題』(創元社1972年)の第二章、第二節に入っています。

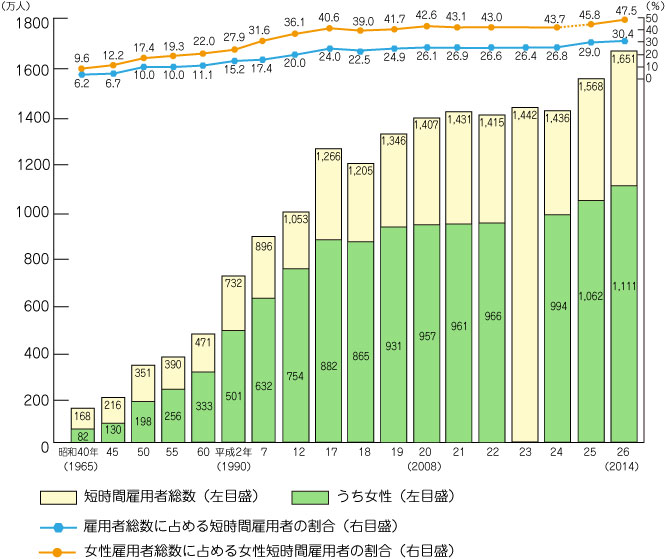

この主婦論争から、主婦労働という名で『パートタイム労働』が出現するのに、ほとんど時間がかかりませんでした。主婦パートの雇用は家電メーカーや銀行でも始まりました。数十人から始まったパート、いまや、全雇用者5,432万人の約3割を占め、パートタイム労働者の約7割が女性です。

短時間雇用者(週就業時間35時間未満の者)数・割合の推移―非農林業

総務省統計局「労働力調査」より

これからの100年といわずとも、10年でどんなめざましい変化がおこるでしょうか。多くの働く女性を応援する出版物がまだまだ多く登場してほしいものです。

関連記事

-

-

スーチーさんの時代がきた

アウンサンスーチーさんがいつも髪に差している鮮やかな花の髪飾りは、再会することな …

-

-

ベティ・フリーダンの思い出

ベティ・フリーダン(Betty Friedan)が亡くなった。85歳の誕生日、2 …

-

-

総理大臣が産休!

ニュージーランド、37歳のアーダーン首相2人目を出産 https://www.a …

-

-

新しい“うねり”を奏でてほしい(2)

85年を生きた。今なおNPOと女性の活躍を熱望する日々 最近の絵画作品を紹介しな …

-

-

2015年テロへの不安にSOFT POWER(ソフトパワー)こそ女性のリーダーシップが“カギ”

恒例の今年の漢字は「安」だった。第2位は「爆」第3位は「戦」だという。 その背景 …

-

-

なんとか、女性活躍の流れを止めたくない!

2015年は1月5日(月)から初仕事という方も多いでしょうね。 いかがお過ごしで …

-

-

今年の風、どこへ向かってー2021年の重大ニュースより

2022年が明けて10日経ちました。コロナウイルスはさらに変異を遂げて拡大中です …

-

-

与謝野晶子「山の動く日来る」の再来を! その3

論文紹介:平子恭子「與謝野晶子の生育―堺時代の家庭環境および社会(地域)環境―」 …

-

-

ニートの男女比とジェンダーについて

NEET(ニート)=Not in employment, education o …

-

-

母の日

昔、母性神話に悩まされていた。「保育所に預けるなんて、母性というものがない人だ」 …

- PREV

- ホワイトリボンキャンペーン(WRC)はじまる

- NEXT

- 恐ろしい勢いで進む女性の貧困化